「この記事はPRを含みます」

クロズマメゲンゴロウを飼育下で繁殖させて幼虫を育ててみました。

本記事では、クロズマメゲンゴロウの成虫の簡易的な飼い方や産卵のさせ方、幼虫の育成方法についてまとめてみました。

分類:ゲンゴロウ科マメゲンゴロウ属

和名:クロズマメゲンゴロウ

学名:Agabus conspicuus

体長9.5〜12ミリ。和名の通り、頭部周辺が黒色で、上翅は褐色。

植物が豊富な浅い湿地や池沼に生息し、幼虫は4月から5月頃に確認されている。

マメゲンゴロウに似るが、クロズマメゲンゴロウの方が大きい。

クロズマメゲンゴロウ の繁殖に取り組んだ時期

今回、クロズマメゲンゴロウの繁殖に取り組んだのは12月から翌年の3月です。

本種は成虫で越冬することが知られています。

飼育下で繁殖に取り組んだ場合、飼育条件によって本来の繁殖期ではない時期に産卵することが考えられます。また、自然下でも今回のように水温が下がる晩秋頃に産卵し、幼虫越冬している可能性も考えられます。

これについては、自然下での詳細な生活史が明らかになることを期待しています。

クロズマメゲンゴロウ 、成虫の飼育方法(簡易版)

今回は、水換えや掃除などの日常の飼育管理のしやすさや採卵のしやすさ(繁殖)に重点を置いた、簡易的なクロズマメゲンゴロウの飼育方法をご紹介します。

成虫の飼育容器

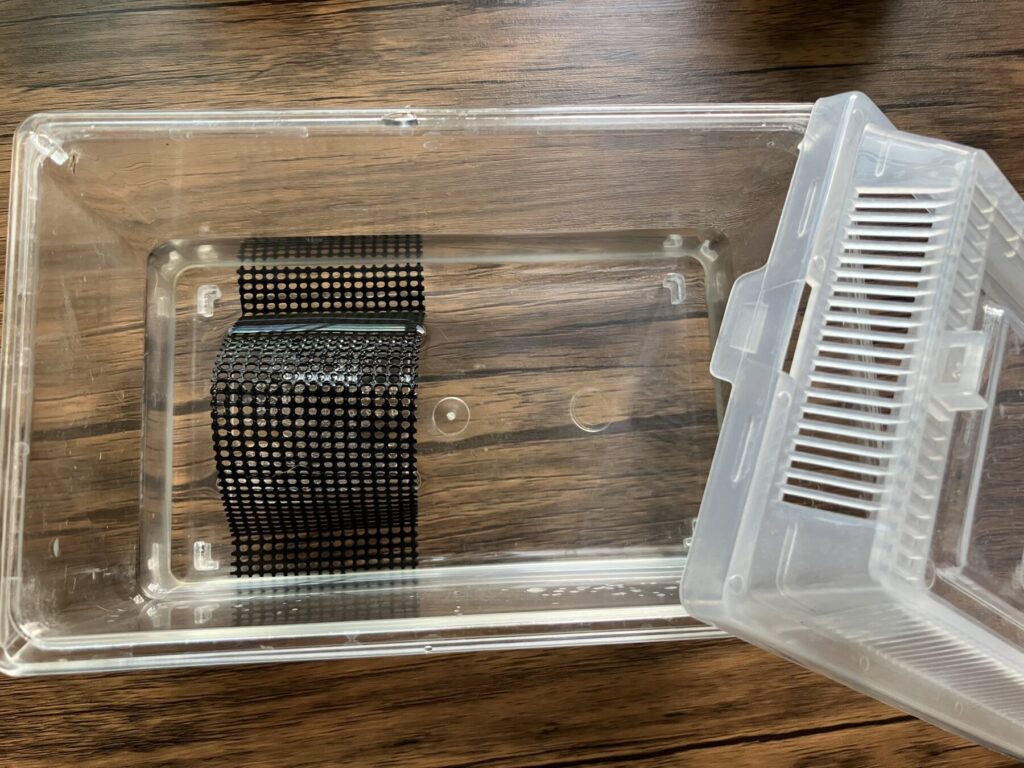

成虫の飼育には、100円ショップで購入した小型プラスチックケース(17×11×8.5センチ)を使用しました。管理時以外は、脱走防止のため既存のフタをしています。

飼育水は、汲み置きした水道水を水深3〜4センチ程度入れています。

また、園芸用の鉢底ネット(網目約1ミリ)を山折にして設置して、成虫の足場や甲羅干し用の陸場として設置しました。鉢底ネットの両端は下の写真のように1センチ程度折り曲げて安定させています。

成虫のエサ

成虫のエサは、毎日、市販の冷凍赤虫を適量与えました。

エサやりの頻度は、1日1〜2回、水温が低いので食べ残しが出ないように注意して与えました。

産卵を成功させる条件のひとつに、成虫の栄養状態も関わってくるため、よく観察しながらエサの量を調整するのがポイントです。

水換え

水換えは、3日1回を目安に全量を汲み置きした水道水で行いました。

飼育水の汚れやにおいがあるときはその都度水換えが必要です。

水温と光条件

水温は、エアコンが設置されてない12月の室温で管理し、平均11℃でした。

また、専用の照明は設置せず、光条件は窓から入る自然光のみです。

産卵基質(産卵床)

今回、産卵基質には足場や陸場用に入れた園芸用の鉢底ネットをそのまま代用しました。

クロズマメゲンゴロウ 、ペアリング

今回は、オスとメスを同じ容器に1ペア入れて飼育を開始しました。

交尾行動を観察できてからは、オスを取り出して産卵するまでメスを単独飼育し、落ち着いて産卵できる環境を整えました。

クロズマメゲンゴロウ 、産卵

卵は鉢底ネットの表面に産み付けてありました。1個ずつ透明なゼリー状のもので覆われています。

採卵は、卵が産み付けられた鉢底ネットごと回収して行いました。

採卵後は、汲み置きした水道水を適量入れておいた小型タッパー(11.5×8×4.5センチ)に、卵が浸かるように設置し、孵化するまで管理しました。

また、メスを飼育する容器には、採卵を終了するまで繰り返し産卵基質として、新しい鉢底ネットを再設置しています。

クロズマメゲンゴロウ 、発生卵

容器の底に落ちていた卵を観察すると順調に発生が進んでいました。よく見ると赤い眼が見えています。

クロズマメゲンゴロウ 、各成長段階の平均日数

| 卵 | 1-2齢 | 2-3齢 | 3齢-上陸 | 上陸-蛹化 | 蛹化-羽化 |

| 19.4 | 10.1 | 10.6 | 26.9 | 11.6 | 13.3 |

※育成日数は、飼育水温や栄養状態などの条件で多少前後すると考えられます。

クロズマメゲンゴロウ 、幼虫の飼育方法

ゲンゴロウ類の幼虫は、共食いをすることがあるため、基本的には個別飼育をおすすめします。

また、今回はクロズマメゲンゴロウの幼虫の育成期間を調べるためにも個別飼育をしています。

幼虫の飼育容器

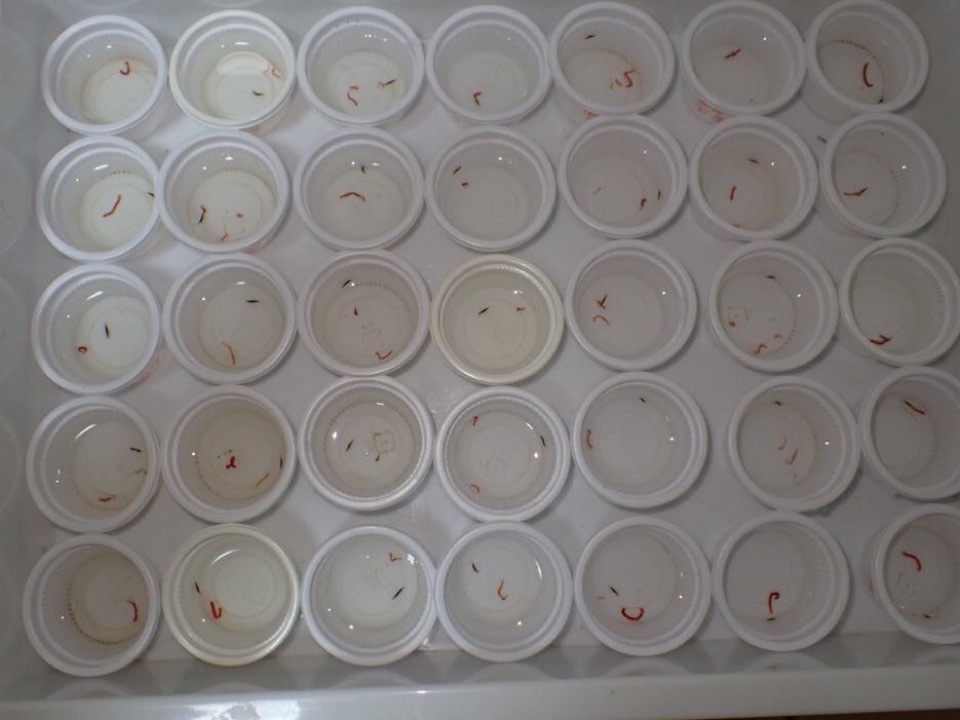

幼虫の飼育には、100円ショップで購入したお弁当用のマヨネーズカップ(直径4×高さ2.5センチ)を使用しました。

カップには、汲み置きした水道水を水深5ミリ程度入れています。

幼虫の飼育には、上陸させるまでフタは使用していません。

幼虫のエサ

クロズマメゲンゴロウの幼虫のエサには、成虫と同じ市販の冷凍赤虫を使用しました。

クロズマメゲンゴロウは、孵化幼虫から赤虫を摂餌できるサイズです。

エサやりの頻度は、朝夕各1回行い、少し食べ残しが出るぐらい多めに与えました。

水換え

水換えは、スポイトを用いて汲み置きした水道水で毎日、ほぼ全量を夕方に1回交換しました。

※幼虫をスポイトで吸わないように注意。

成虫同様、飼育水の汚れやにおいがあるとき、食べ残しが多いときは、こまめに水換えが必要です。

また、脱皮中や脱皮直後の幼虫がいるときは、しばらく時間を空けてから水換えしました。

水温と光条件

幼虫の飼育水温は、12月から翌年の3月頃まで室温で管理しています。

平均水温は、12月が10.8℃、翌年1月が9.6℃、2月が9.5℃、3月が14.5℃でした。

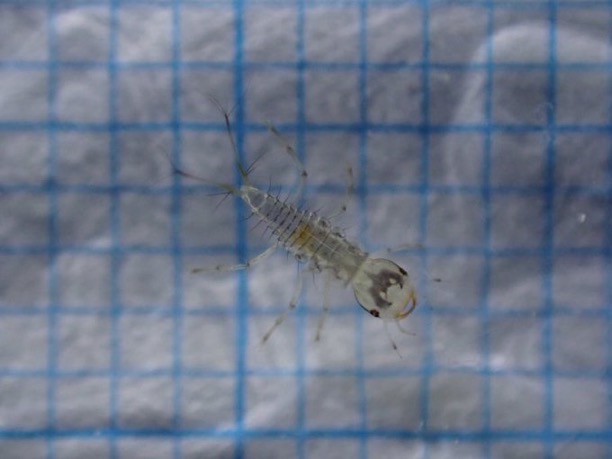

クロズマメゲンゴロウ、 孵化幼虫

卵は平均19.4日で孵化しました。孵化直後の幼虫は、白っぽい色をしています。

孵化後、しばらくすると頭部に黒い模様が見られます。体長は3ミリほど。

エサは、市販の冷凍赤虫を解凍し、容器底に沈めておくと摂餌します。

クロズマメゲンゴロウ、 2齢幼虫

1齢幼虫は、平均10.1日で脱皮して2齢幼虫になりました。頭部の模様もあります。

クロズマメゲンゴロウ 、3齢幼虫

クロズマメゲンゴロウ 、上陸直前の幼虫

3齢幼虫は、平均26.9日で強制上陸させました。

上陸直前の幼虫は、透けて見えていた消化管がほとんど見えなくなります。今回は、この状態を上陸のタイミングとしました。

今回の育成では、3齢幼虫を上陸させるまでの日数にばらつきがみられ、最短で18日、最長で37日かかりました。幼虫の栄養状態や飼育水温などいろいろな条件が関わっていそうです。

クロズマメゲンゴロウ、上陸のさせ方

上陸にも幼虫の飼育に使用するマヨネーズカップを使いました。

カップには、水道水であらかじめ加湿しておいたピートモスを半分程度入れています。

その上にクロズマメゲンゴロウの幼虫を強制上陸させました。

上陸後は脱走させないため、カップにフタをする必要があります。

ピートモスについて

ピートモスは、ホームセンターの園芸コーナー等で購入できます。

水道水で加湿したピートモスは、軽く手で絞って水が落ちる程度の状態のものを使用しています。

上陸させた幼虫が蛹室をなかなか作らない時は、ピートモスの水分量があっていない可能性があるので、状況によって水分量を調整してください。

クロズマメゲンゴロウ 、蛹室(土繭)

強制上陸させてしばらくすると、写真のような球状の蛹室(土繭)を土の表面に作ります。

上の写真は、完成した蛹室の天井を観察のために少しだけ開けてみました。蛹化前の幼虫の姿が見えます。

クロズマメゲンゴロウ 、蛹化

強制上陸から平均11.6日で蛹化しているのを確認しました。

今回は、蛹化のタイミングを確認するため、蛹室の中をそっと観察しています。

クロズマメゲンゴロウ 、羽化

蛹化した個体は、平均13.3日で羽化しました。写真の個体は、羽化直後のため、まだ体の色が薄い状態です。

卵から羽化まで平均91.9日と、冬季に繁殖させたクロズマメゲンゴロウの育成期間は、かなり長い結果となりました。

自然下では幼虫は4月から5月頃に確認されていますが、今回の繁殖個体のように自然下でも幼虫で越冬する個体がいないのかとても気になります。春頃と秋頃の2回産卵の可能性もあるかもしれないですね。

クロズマメゲンゴロウのように、自然下での詳細な繁殖期などの生活史が明らかになっていない水生昆虫は多くいます。飼育下で得られた情報も、ときには貴重なデータになることがあるので、ここに記録しておこうと思います。

本記事が、クロズマメゲンゴロウの繁殖や同属のゲンゴロウ類の飼育の参考になればうれしいです。