「この記事はPRを含みます」

海岸沿いの水たまりで捕まえたチャイロチビゲンゴロウを飼育下で繁殖させて幼虫を育ててみました。

本記事では、チャイロチビゲンゴロウの飼い方や産卵のさせ方、幼虫の育成方法についてまとめてみました。

分類:ゲンゴロウ科チャイロチビゲンゴロウ属

和名:チャイロチビゲンゴロウ

学名:Allodessus megacephalus

体長3ミリ程度の小型のゲンゴロウ。

海岸沿いの水たまりや塩水混じりのタイドプールに生息。

チャイロチビゲンゴロウの繁殖に取り組んだ時期

今回、チビゲンゴロウの繁殖に取り組んだのは8月中旬から9月初旬です。

チャイロチビゲンゴロウ 、成虫の飼育方法

日々のメンテナンスや採卵のしやすさなど、繁殖を目的にした簡易的なチャイロチビゲンゴロウの飼育方法をご紹介します。

成虫の飼育容器

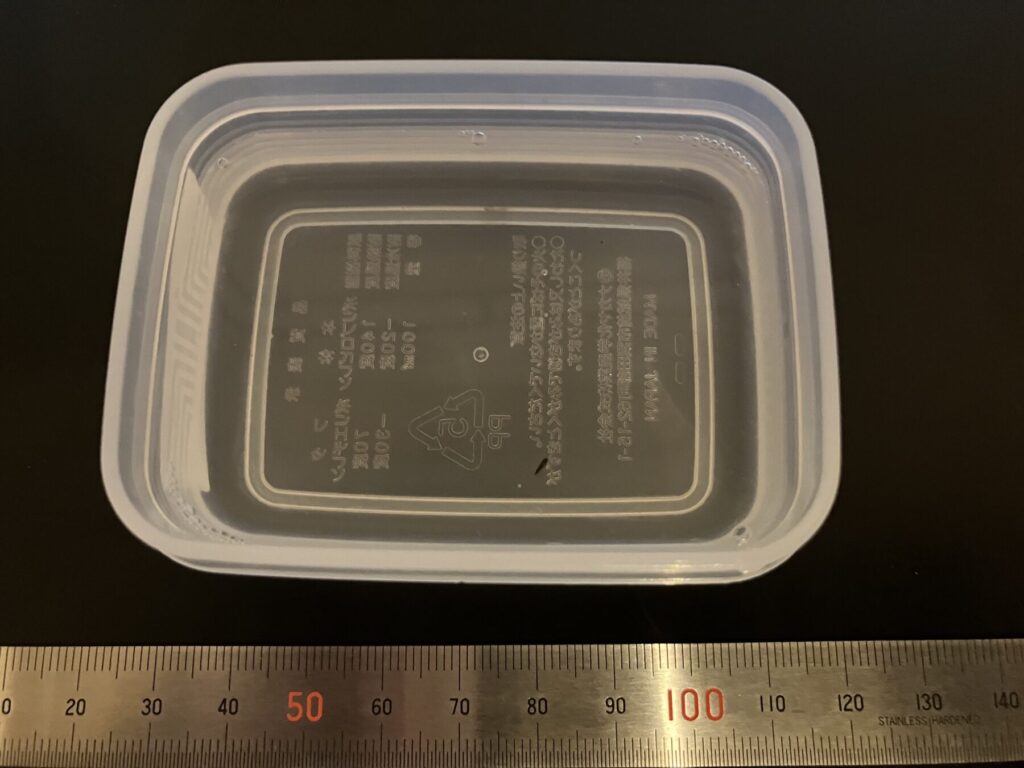

成虫の飼育には、100円ショップで購入した小型タッパー(11.5×8×5センチ)を使用しました。

容器には、汲み置きした水道水を水深1〜1.5センチ程度になるように入れました。

また、甲羅干しや休憩場所となる鉢底ネット(網目約2ミリ)を適当なサイズにカットし、上の写真のように山折にして設置しました。

管理時以外は脱走防止のため、既存のフタ(通気用の小さな孔を開けたもの)をしています。

成虫のエサ

成虫のエサは、毎日、市販の冷凍赤虫を適量与えました。

エサやりの頻度は、1日1回とし、食べ残しが出ないように注意しました。小型種なので残餌になりやすく、飼育容器も小型のため水質が悪くなりやすいことを頭に入れておきましょう。

水換え

水換えは、2〜3日を目安に全量を汲み置きした水道水で行いました。

エサのやり過ぎや食べ残しで、飼育水の汚れやにおいがあるときは、水換えが必要です。

水温と光条件

水温は、エアコンが設置されていない8月の室温で管理しました。測温していないため正確な温度は分かりませんが、平均して28℃以上あり、日中は30℃近くあったと思われます。

また、専用の照明は設置せず、光条件は窓から入る自然光のみです。

産卵基質(産卵床)

鉢底ネットを産卵基質として使用しました。

別種ですが、チビゲンゴロウを繁殖させたときは、タッパーの壁面や鉢底ネットの表面に産卵していたので、今回はそれを参考にしてみました。

チャイロチビゲンゴロウ 、ペアリング

今回は成虫を6個体入れて飼育を開始しました。

小型種で雌雄を見分けるのが難しかったため、複数個体入れて交尾行動を観察して、雌雄が容器に入っていることを確認しました。

チャイロチビゲンゴロウ 、幼虫の飼育方法

今回の繁殖で、幼虫の育成に用いたものなどを参考までに紹介します。

幼虫の飼育容器

幼虫の飼育には、100円ショップで購入した小型タッパー(8×6×3センチ)を使用しました。

タッパーには、汲み置きした水道水を水深5ミリ程度入れています。幼虫には足場用の水草や鉢底ネット等は必要ありません。

また、上陸させるまでフタはしていません。

幼虫のエサ

幼虫のエサには、アルテミアの孵化幼生と市販の冷凍赤虫を使用しました。

エサやりの頻度は、1日1回与えました。

冷凍赤虫は各齢期の体サイズに合った細いものをピンセットで選別し、容器の底に沈めるようにして与えています。

赤虫を摂餌するチャイロチビゲンゴロウ幼虫の様子は下の動画↓↓

冷凍赤虫だけでも成虫まで育成できますが、孵化幼虫の中には赤虫を摂餌できない個体がいたので、アルテミアの孵化幼生があるとより生存率が高くなると思います。

また、今回の育成では使用しませんでしたが、ミジンコやカイミジンコなども捕食します。器用に捕食する様子は観察していて面白いポイントです。

ミジンコを捕食するチャイロチビゲンゴロウ幼虫の様子は下の動画↓↓

水換え

水換えは、スポイトを用いて食べ残し等の汚れを取り除き、汲み置きした水道水で毎日、全量交換しました。

成虫同様、飼育水の汚れやにおい、水面に油膜があるときはこまめに水換えする必要があります。

水温と光条件

幼虫も成虫同様、室温管理と窓からの自然光のみで育成しました。

チャイロチビゲンゴロウ、 孵化幼虫

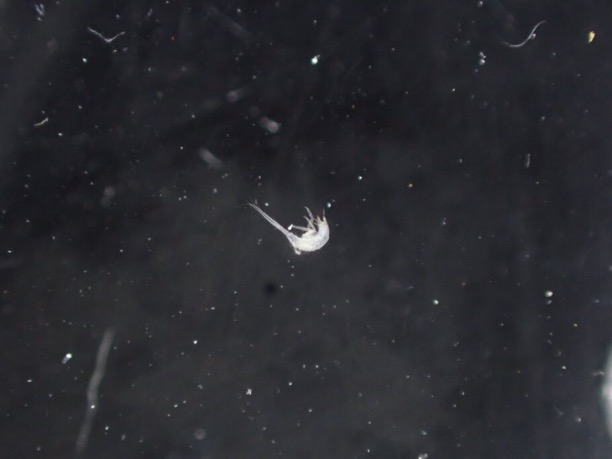

孵化幼虫は、しばらくするとアルテミアを捕食しました。

野外では海岸の水たまりにいる小型のプランクトンや小さなボウフラなどを捕食しているのかもしれませんね。

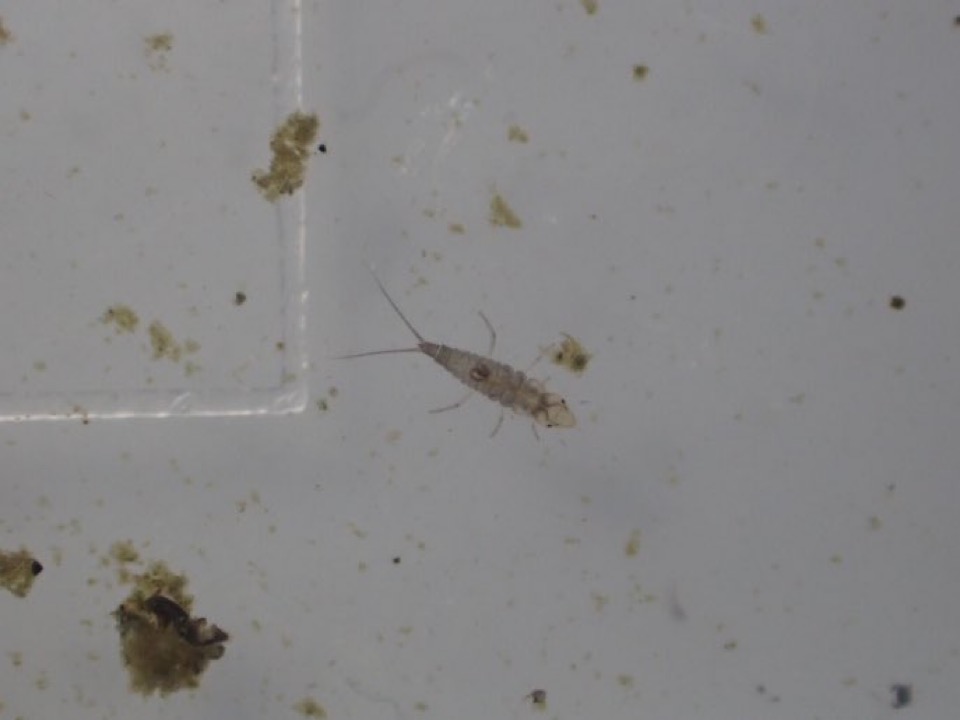

孵化幼虫を観察していると上の写真のように、からだを丸めてしばらく動かなくなることがありました。もしかすると死んだふり(擬死行動)なのかもしれません。

チャイロチビゲンゴロウ、 2齢幼虫

1齢幼虫は2〜3日で2齢幼虫に脱皮しました。

チャイロチビゲンゴロウ 、3齢幼虫

3齢幼虫に脱皮すると、からだがずんぐりした感じになります。

チャイロチビゲンゴロウ、上陸方法

上陸容器にも幼虫飼育と同じ小型タッパーを使用しましたが、100円ショップで販売されているマヨネーズカップ(直径4×高さ2.5センチ)などのより小型の容器で代用できます。

上陸容器には、水道水であらかじめ加湿しておいたピートモスを3〜4ミリ程度の厚さになるように入れ、その上に幼虫をのせました。幼虫は小さいのでピートモス自体は、容器の一部に敷く程度で全く問題ありません。

ピートモスについて

ピートモスは、ホームセンターの園芸コーナー等で購入できます。

水道水で加湿したピートモスは、軽く手で絞って水が落ちる程度の状態のものを使用しています。上陸させた幼虫がうまく蛹室を作れないときは、ピートモスの水分量があっていない可能性があるので、状況を見て水分量を調整してください。

チャイロチビゲンゴロウ 、蛹化

様子を確認するため土の中を観察してみると蛹化していました。

チャイロチビゲンゴロウ 、羽化

いつの間にか羽化して、土の中から脱出していた。

チャイロチビゲンゴロウは、海岸近くの水たまりに生息する小型のゲンゴロウです。飼育や繁殖方法に関わる情報が少なく、手探りな状態でしたが、小型タッパーを使って色々と観察を楽しむことができました。

小型種のため幼虫の育成期間などをちゃんと記録観察できない部分もあるので、また繁殖に取り組んでみたいと思います。

本記事がチャイロチビゲンゴロウや同属のゲンゴロウ類の繁殖の参考になればうれしいです。