「この記事はPRを含みます」

河川敷の水たまりで採集したきたコガムシの卵嚢から孵化した幼虫を育ててみました。

本記事では、コガムシの幼虫の飼い方についてまとめてみました。

分類:ガムシ科コガムシ属

和名:コガムシ

学名:Hydrochara affinis

コガムシは、体長16〜18ミリほどのガムシのなかまで、水田などの浅い湿地に生息しています。背中はツヤのある黒色をしています。

生息地では個体数は多いようですが、全国的には減少傾向のある水生昆虫です。

コガムシ、卵嚢(らんのう)

コガムシの卵嚢は、直径1.5センチほどで、折り畳まれた葉っぱに包まれていました。その見た目はまるでかしわ餅のようです。

そして、ピンと伸びたツノのようなものが1本突き出ている特徴的なかたちをしています。

河川敷の水たまりにプカプカ浮いていた

河川敷の水たまりで見つけたコガムシの卵嚢は、写真のようにすべて水面にプカプカと浮いていました。

いくつか卵嚢を持ち帰ってじっくり観察することにしました。どれぐらいの卵が詰まっているのかも気になります。

コガムシ、卵嚢の管理方法

飼育容器

今回は、100円ショップで購入した小型のタッパー(7.4×5.4×2.8センチ)を使用し、汲み置きしておいた水道水を水深1.5センチ程度入れ、そこにコガムシの卵嚢を1個ずつ浮かべました。

水換え

数日で卵嚢から孵化するため、水換えはしていません。

水温と光条件

水温は、エアコンが設置されていない8月から9月の室温で管理しました。

光条件は、窓から入る自然光のみです。

コガムシ卵嚢からの孵化日数と孵化数

野外で産卵したものを採集したので、詳細な産卵日は分かりませんが、今回、持ち帰った卵嚢は1〜3日ですべて孵化しました。

孵化日数は水温にもよりますが、夏場であれば数日で孵化するようです。また、水たまりのような不安定な湿地環境で産卵、成長するため、孵化日数や幼虫の生育日数も早いのかもしれません。とても気になります。

また、観察したひとつの卵嚢からは、50〜80個体の幼虫が孵化しました。

孵化した幼虫は、育成して各幼虫の育成日数を調べることにしました。

コガムシの各成長段階の平均日数

| 1-2齢 | 2-3齢 | 3齢-上陸 | 上陸-蛹化 | 蛹化-羽化 |

| 2.5 | 2.5 | 5.5 | 6.7 | 3.6 |

※育成日数は、飼育水温や栄養条件、上陸に使用する土の湿度などで多少前後すると考えられます。

コガムシ、幼虫の飼育方法

コガムシの幼虫は共食いするので、基本的には個別飼育することをおすすめします。

幼虫の飼育容器

幼虫の飼育には、100円ショップで購入した小型のタッパー(7.4×5.4×2.8センチ)を使用しました。成長した幼虫は、高確率で脱走するのでフタが必要です。

タッパーには、汲み置きした水道水を水深5ミリ程度入れ、厚さ4ミリのメラミンスポンジ(3×4センチ)を陸場として入れました。

基本的に幼虫は水中で生活しますが、足場となる陸場があると生存率が高くなることを確認しています。

足場を使用しない場合は、水深を幼虫の大きさに合わせてごく浅くすることをおすすめします。

幼虫のエサ

エサは、各齢期すべて市販の冷凍赤虫のみで育成しました。

エサやりの頻度は朝夕各1回、少し食べ残しが出るぐらい多めに与えました。成長に合わせて量を増やしていきます。

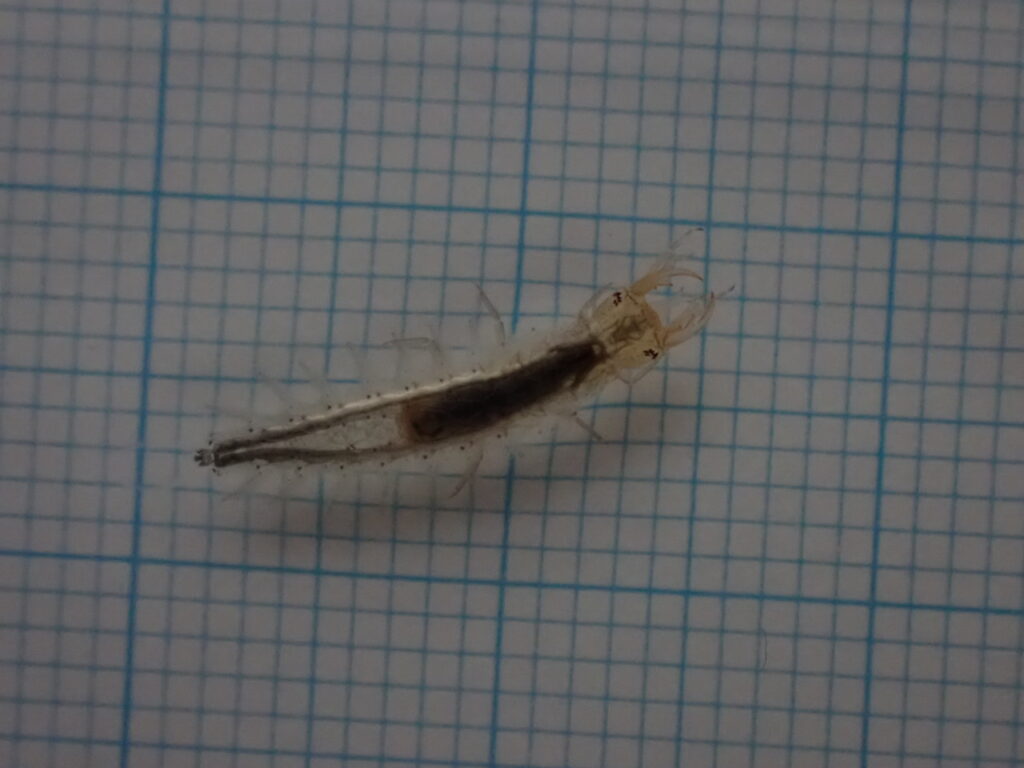

赤虫を水面より高く持ち上げて食べるコガムシの孵化幼虫

コガムシの幼虫は、エサの食べ方がとても面白く、必ず写真のようにエサとして与えた赤虫を水面よりも高く持ち上げてから摂餌します。

そのため、容器内に足場がなかったり、水深が深すぎると上手くエサを水面より高く持ち上げることができず、エサが食べれないので要注意です。これは幼虫の生存率にも影響します(最初これで育成に失敗しました)。

この幼虫のお食事は、とても面白いので飼育する機会があればぜひ観察してみてほしいポイントです!

また、写真は複数の幼虫が写っていますが、共食いするので個別飼育が安心です。

水換え

換水は、スポイトを用いて汲み置きした水道水を用いて毎日、ほぼ全量を朝夕各1回行いました。成長に伴い水の汚れが多くなってきます。飼育水の汚れや食べ残しが多いときはこまめに水換えが必要です。

また、脱皮中や脱皮直後は水換えを避け、数時間あけてから行いました。

水温と光条件

水温は、エアコンが設置されていない8月から9月の室温で管理しました。

光条件は、窓から入る自然光のみです。

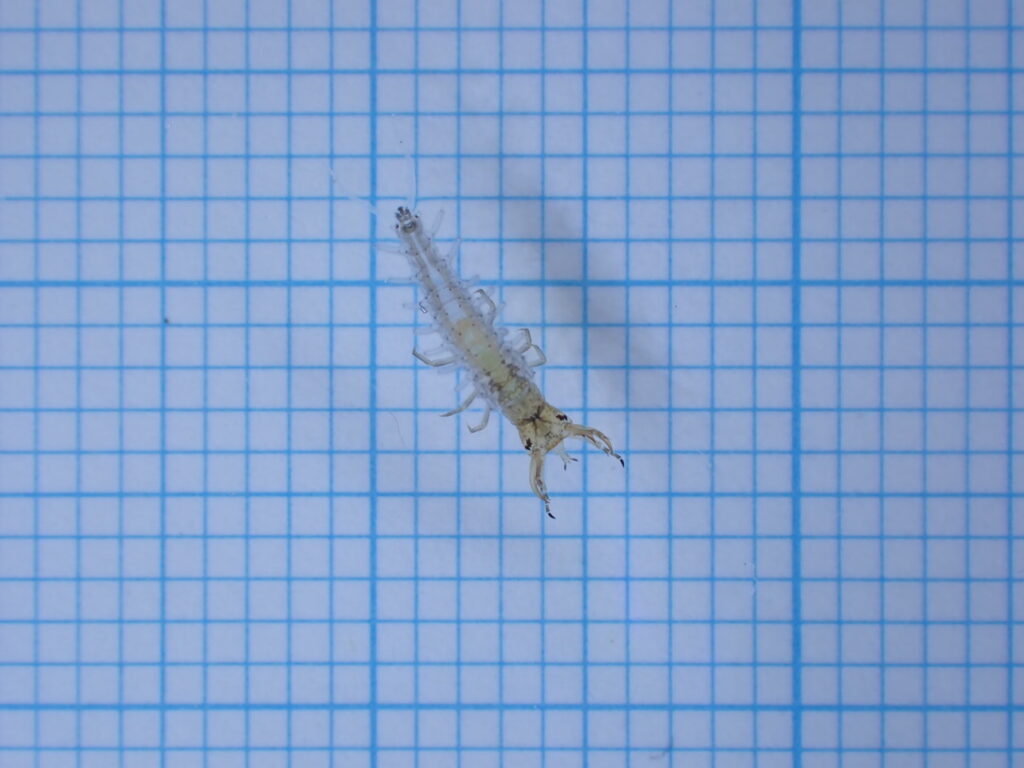

コガムシ、孵化幼虫

コガムシの孵化幼虫の体長は、平均7.2ミリほどでした。

孵化はほぼ一斉にはじまり、卵嚢から次々と泳ぎ出てきます。孵化後もしばらくの間は卵嚢の周りからあまり離れようとはしませんでした。

また、幼虫のからだにはトゲのような突起が、側面にあります。孵化後しばらくするとエサを食べはじめます。

コガムシ、2齢幼虫

平均2.5日ほどで脱皮をして2齢幼虫になりました。脱皮直後の平均体長は13.3ミリほど。

コガムシ、3齢幼虫

平均2.5日ほどで脱皮をして3齢幼虫になりました。脱皮直後の平均体長は22.6ミリほど。

赤虫だけでも順調に成長し、どんどん大きくなります。

コガムシ、上陸直前の幼虫

3齢幼虫は平均5.5日で強制上陸させました。上陸直前の幼虫の体長は29.6ミリほど。

上陸が近づいてくるとからだが緑色に変化してきます。エサも食べなくなったら、いよいよ上陸のタイミングです。また、上陸が近いコガムシの幼虫は、容器から脱走しやすいので管理や観察のとき以外はフタが必須です。

コガムシ、上陸のさせ方

上陸用の容器には、100円ショップで購入した透明カップ(直径6.5センチ、高さ3.5センチ)を使用しました。水道水であらかじめ加湿しておいたピートモスを、カップに約3センチほど入れました。

強制上陸させるとすぐに土の中に潜っていきますが、今回の観察では蛹室を作るまでに土の中を何度も移動しているようでした。もしかすると土の湿度が蛹化するのに合っていなかったのかもしれません。

ピートモスについて

ピートモスは、ホームセンターの園芸コーナー等で購入できます。

水道水で加湿したピートモスは、軽く手で絞って水が落ちる程度の状態のものを使用しています。

上陸させた幼虫が蛹室をなかなか作らないときは、ピートモスの水分量が合っていない可能性も考えられるので、状況によって水分量を調整してください。

コガムシ、蛹化

上陸から平均6.7日ほどで蛹化しました。

今回は蛹化のタイミングを確認するため、蛹室の中を毎日観察しています。ほんのり緑色をしており、美しい蛹でした!

コガムシ、羽化

蛹化個体は、平均3.6日ほどで羽化していました。

羽化直後は白いですが、徐々に黒く色が変化していきます。写真は羽化後しばらくしたものですが、まるでアーモンドチョコのようにツヤピカで美しく、そして美味しそうな見た目でした。

コガムシ、新成虫

羽化後、平均2.8日ほどで土から脱出してきました(観察のために蛹室の天井を少しだけ開けているので、その影響があるかもしれません)。新成虫の体長は平均16.3ミリ。

飼育下での記録のため、野外とは異なるかもしれませんが、幼虫の期間は約10日ほどでした。雨の後にできた水たまりは、一時的な湿地のため、気温が高く、晴れが続くとすぐに干上がってしまいます。幼虫の成長速度はそういった環境でも生きていけるように早くなっているかもしれませんね。

今回の野外観察では、水たまりにコガムシの卵嚢が複数プカプカと浮いており、雨が降って水たまりができるタイミングに合わせて産卵しているようにも感じています。

水たまりを繁殖場所に利用する水生昆虫をほかにも観察していますが、どれもいろいろなひみつを持っていそうなので、これからも観察を続けてみたいと思います。

本記事が、コガムシの幼虫やガムシ類の飼育の参考になればうれしいです。