「この記事はPRを含みます」

河川敷の水たまりで採集したトゲバゴマフガムシを飼育下で繁殖させて幼虫を育ててみました。

本記事では、トゲバゴマフガムシの飼い方や産卵のさせ方、幼虫の育成方法などについてまとめてみました。

分類:ガムシ科ゴマフガムシ属

和名:トゲバゴマフガムシ

学名:Berosus lewisius

体長3〜5ミリ程度。止水域に生息し、水たまりのような浅い湿地にも現れる。成虫は見た目に反して巧みに泳ぎ回る。

上翅に特徴的なトゲがあるが、役割は分かっていない。産卵期は6〜7月頃。

トゲバゴマフガムシ、成虫の飼育方法

日々のメンテナンスや採卵のしやすさなど、繁殖を目的にした簡易的なトゲバゴマフガムシの飼育方法をご紹介します。

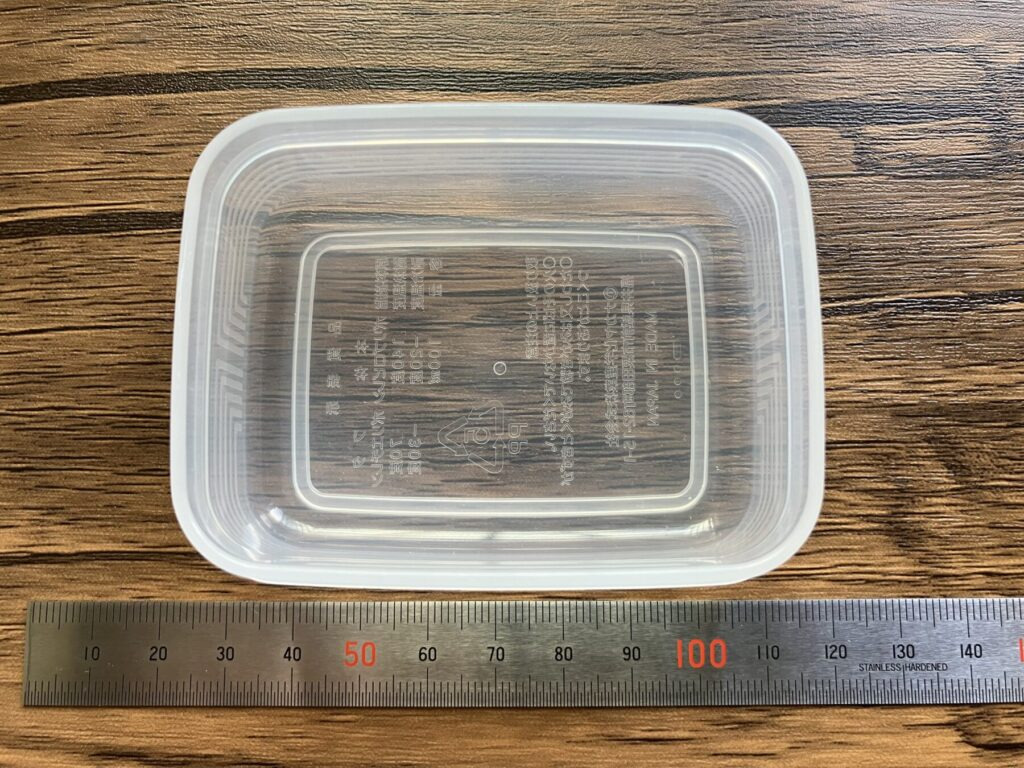

成虫の飼育容器

成虫の飼育には、100円ショップで購入した小型タッパー(8×6×3センチ)を使用しました。

容器には、汲み置きした水道水を水深1.5センチ程度になるように入れました。また、産卵基質として浮葉が1センチ程度の小さなアマゾントチカガミ(水草)を水面に浮かべました。

管理時以外は脱走防止のため、既存のフタ(通気用の小さな孔を開けたもの)をしています。

成虫のエサ

成虫のエサは、毎日、市販の冷凍赤虫を適量与えました。

エサやりの頻度は、1日1回とし、食べ残しが出ないように注意しました。小型種なので残餌になりやすく、飼育容器も小型のため水質が悪くなりやすいことを頭に入れておきましょう。

水換え

水換えは、2〜3日を目安に全量を汲み置きした水道水で行いました。

エサのやり過ぎや食べ残しで、飼育水の汚れやにおいがあるときは、水換えが必要です。

水温と光条件

水温は、エアコンが設置されていない室温で管理しました。

また、専用の照明は設置せず、光条件は窓から入る自然光のみです。

トゲバゴマフガムシ、ペアリング

飼育容器にオスとメスを2ペア入れて飼育しました。

トゲバゴマフガムシ、卵嚢(産卵)

容器に入れておいたアマゾントチカガミをみると白い卵嚢が産み付けられていました。この中に卵が数個入っています。

トゲバゴマフガムシ、幼虫の飼育方法

本記事では、トゲバゴマフガムシの幼虫1個体を育成した結果をまとめてみました。

幼虫の育成に用いたものなどを参考までに紹介します。

幼虫の飼育容器

幼虫の飼育には、成虫同様の小型タッパー(8×6×3センチ)を使用しました。上陸させるまでフタは使用しませんでした。

容器には、汲み置きした水道水を水深4〜5ミリ程度になるように入れました。

野外で幼虫がどんな生活をするのか分からないので、足場や陸場を想定して厚み4ミリのメラミンスポンジをカットしたもの(2.5×3.5センチ)を設置しました。

幼虫のエサ

今回、幼虫の育成には魚の稚魚やクラゲの飼育で用いられるアルテミアの孵化幼生と市販の冷凍赤虫を使用しました。

エサやりの頻度は、朝夕各1回、食べ残しが出るぐらい多めに与えました。

水換え

水換えは、スポイトを用いて汲み置きした水道水で毎日、ほぼ全量を1日1回交換しました。

成虫同様、飼育水の汚れや餌の残りがあるときはこまめに水換えする必要があります。

水温と光条件

幼虫も成虫同様、室温管理と窓からの自然光のみで育成しました。

トゲバゴマフガムシ、孵化幼虫

卵嚢を確認してから数日後、写真のような特徴的な姿をした幼虫が孵化しました。

からだから長い突起が伸びていて面白い姿です。この長い突起は「器管鰓」とよばれるものです。

また、幼虫は容器内に設置したスポンジの上に上がることはほとんどなく、スポンジの側面や裏面にしがみつき、水中で生活していました。

トゲバゴマフガムシの幼虫が、野外で何を食べるのかもわからなかったのですが、与えたアルテミアを捕食したので安心しました。

成虫を採集した河川敷の水たまりには、ミジンコがたくさん湧いてたので、そういった小型のプランクトンを野外では捕食しているのかもしれませんね。

トゲバゴマフガムシ、2齢幼虫

孵化から約5日で脱皮して2齢幼虫になりました。からだから長く伸びる突起も1齢幼虫よりもピンと真っ直ぐになったような気がします。

お腹のオレンジ色は、食べたアルテミアの色が透けて見えています。

今回の育成では、2齢幼虫のエサにはアルテミアのみを与えましたが、もしかすると赤虫も摂餌するかもしれません。

トゲバゴマフガムシ、3齢幼虫

2齢幼虫は約6日で脱皮して3齢幼虫になりました。からだも太くなりがっちりした印象です。

孵化からここまでずっとアルテミアしか与えていませんでしたが、3齢幼虫には市販の冷凍赤虫も併用して育成し、摂餌を確認しました。

トゲバゴマフガムシ、上陸直前

3齢に脱皮してから約8日経過。幼虫は、上陸が近づくとからだがほんのり緑色に変化しました。

上陸のタイミングが分からず、少し早いかと思いつつこの写真を撮影後、加湿したピートモスを1センチ程度入れたプラスチックカップに強制上陸させると、すぐに土の中に潜っていきました。

トゲバゴマフガムシ、蛹化

上陸させてから約11日後、土の中の様子を観察してみると蛹になっていました。

蛹の体色もほんのり緑色できれいな色です。その後、育てた幼虫は無事に羽化してくれました。

今回は幼虫1個体の育成のみで、さらに肝心の新成虫の記録写真を撮り忘れて中途半端な記録になってしまいましたが、また機会があれば繁殖に取り組んでみたいと思います。

本記事がトゲバゴマフガムシや同属のガムシ類の繁殖の参考になればうれしいです。